Excelを使うと、データの分布を直感的に把握できる『ヒストグラム』を簡単に作成できます。

この記事では、ヒストグラムの作り方を図解で解説し、さらに棒グラフとの違いや使い分けのポイントについても紹介します。

初心者でも分かりやすい手順でまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

ヒストグラムとは?

ヒストグラムは、データを「階級(区間)」に分けて、その区間に属するデータの数(度数)を棒の高さで表すグラフです。

例えば、テストの点数を10点ごとの区間に分けて、その範囲に何人の生徒がいるかを表すときに便利です。

特徴

- データの分布の形(偏り・山の数)が分かる

- 平均値や中央値だけでは見えないばらつきや外れ値を把握できる

棒グラフとの違い

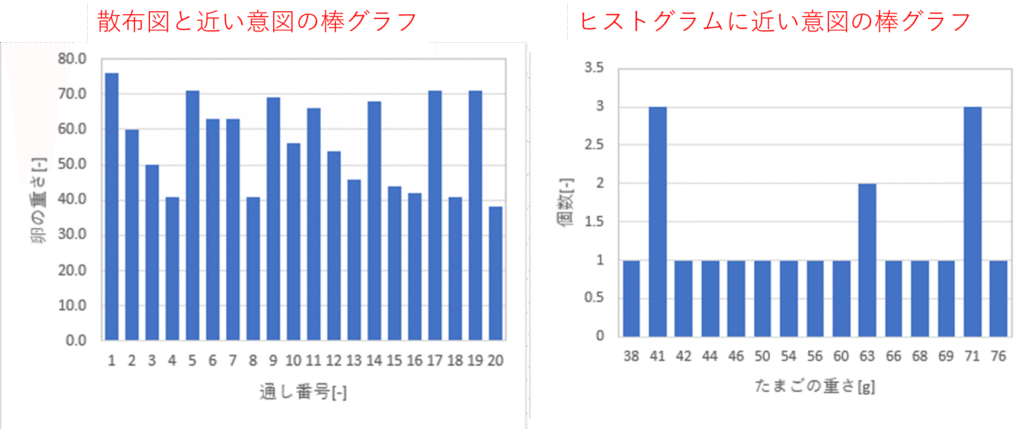

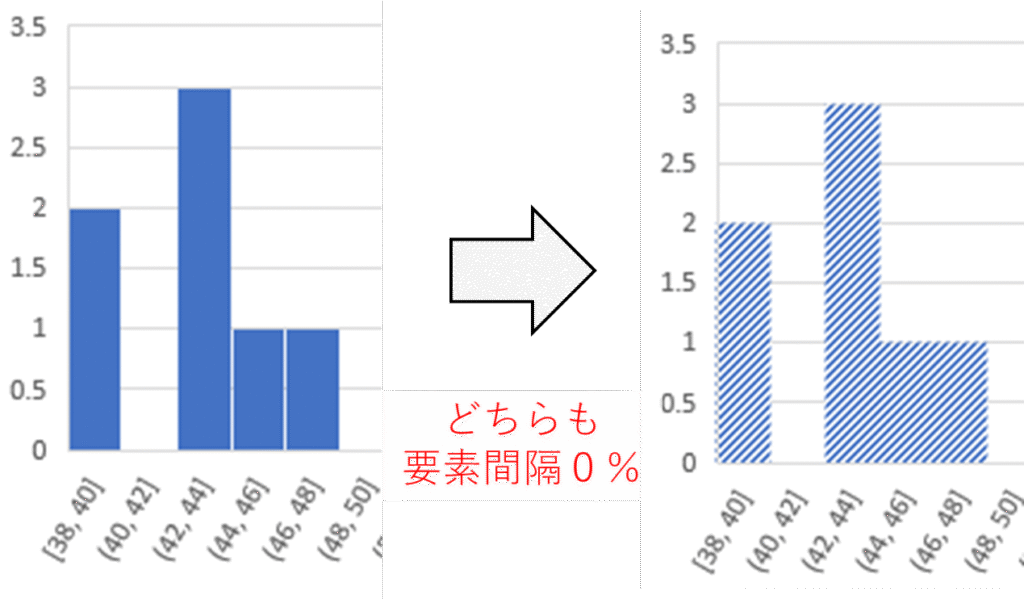

一見するとヒストグラムと棒グラフは似ていますが、役割や使い方が異なります。

| 項目 | ヒストグラム | 棒グラフ |

|---|---|---|

| データの種類 | 数値データを区間ごとに集計 | カテゴリごとの集計 (例:売上、商品別) |

| 棒の間隔 | 棒同士が隙間なく並ぶ (より連続したデータの印象になる) | 棒と棒の間に隙間がある |

| 縦軸の扱い | データの個数 | データの個数以外に カテゴリー別の割合(%) とすることもできる |

| 目的 | データ分布の把握 | カテゴリ間の比較 |

データの分布を分析したいときはヒストグラム、カテゴリごとに比較したいときは棒グラフを使いましょう。

もちろん棒グラフにおいても、各データ点(例えば卵の重さごと)に棒グラフを作成することもできます。

この場合グラフの見た目は、データの分布になり、伝えたい意図は散布図やヒストグラムと近くなります。

カテゴリごとにグラフを作成することで、表示するデータ点を絞り、より主張したいポイントだけを明確に比較できます。

棒グラフ作成においては特に「何を比較したいか」、「何を主張したいか」という点が重要だと思います。

Excelでヒストグラムを作成する方法

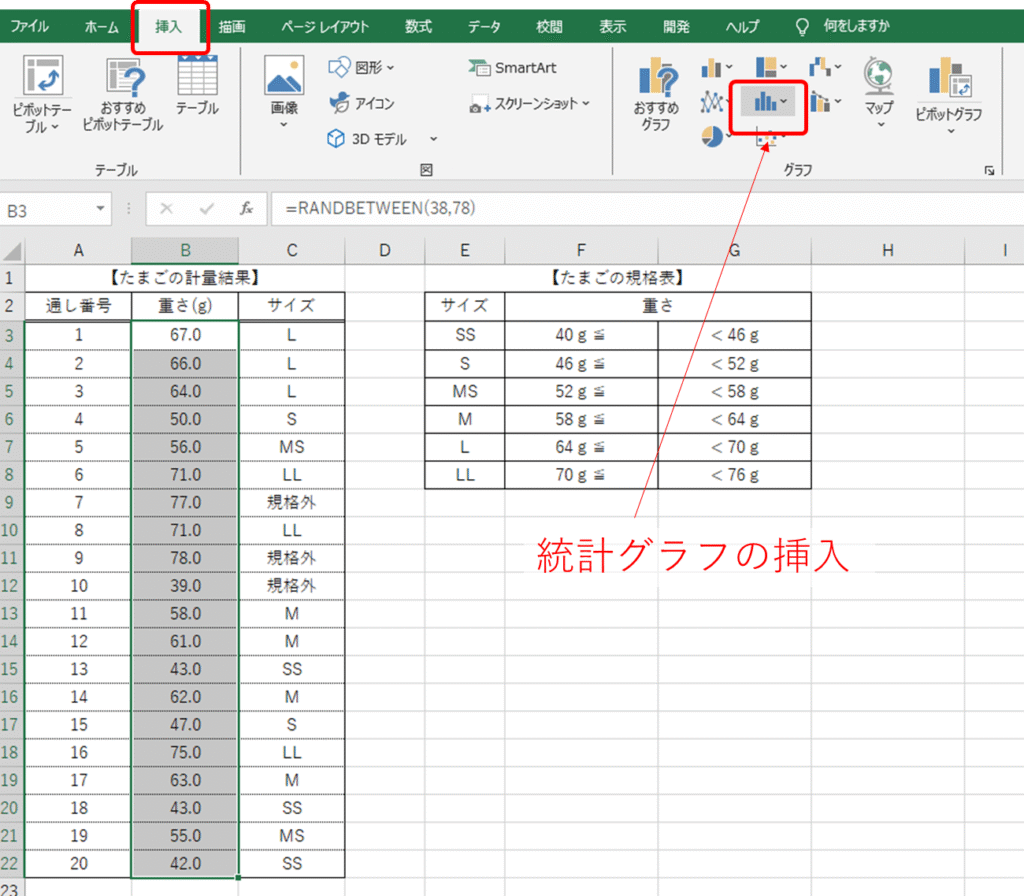

データを準備

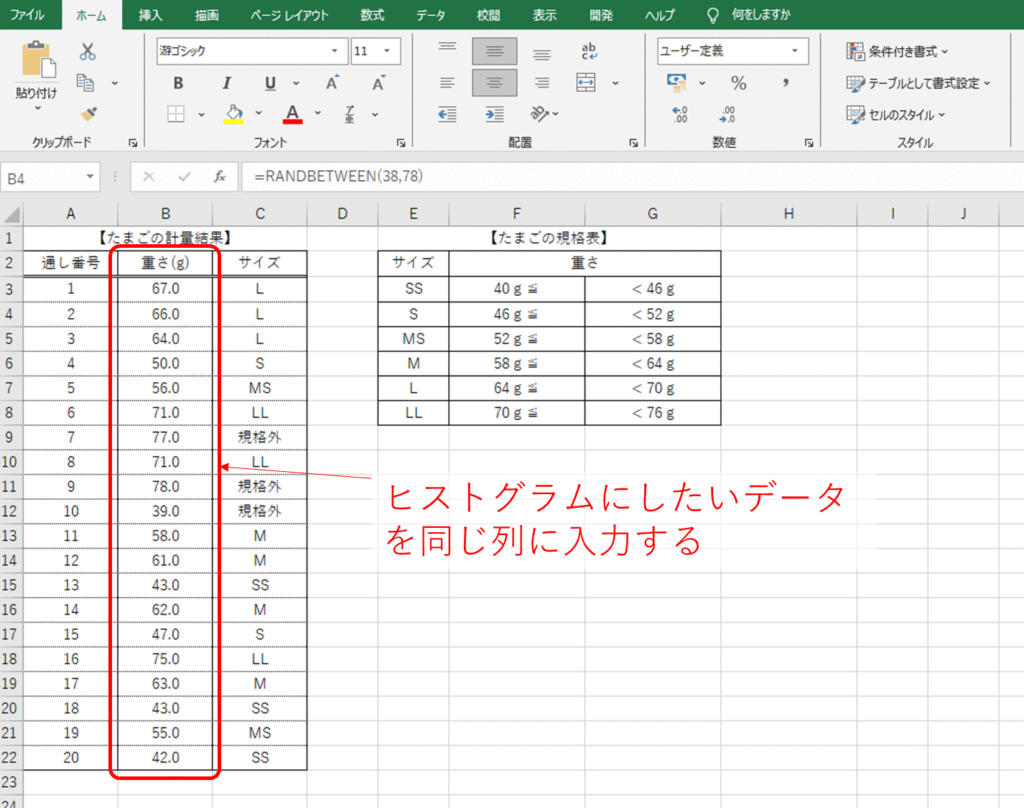

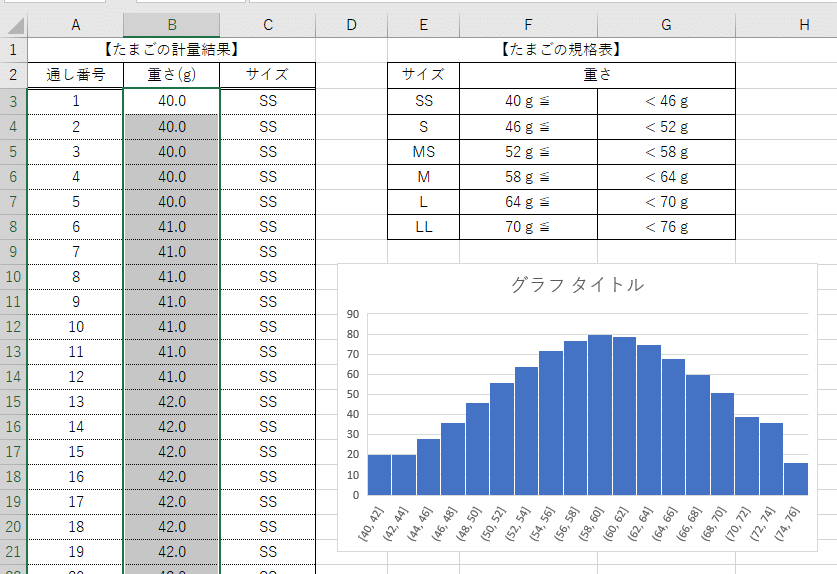

今回は例として「たまごの重さ」のヒストグラムを作成します。

まずはヒストグラムにしたい数値データをExcelに入力します。データ選択しやすいように数値データは同じ列に並べて配置します。

今回の例では『B列』にRANDBETWEEN()関数を使って、38g~78gの間の数字をランダムで生成しました。

RANDBETWEEN()関数については以下の記事も参考にしてみてください。

ヒストグラムを挿入

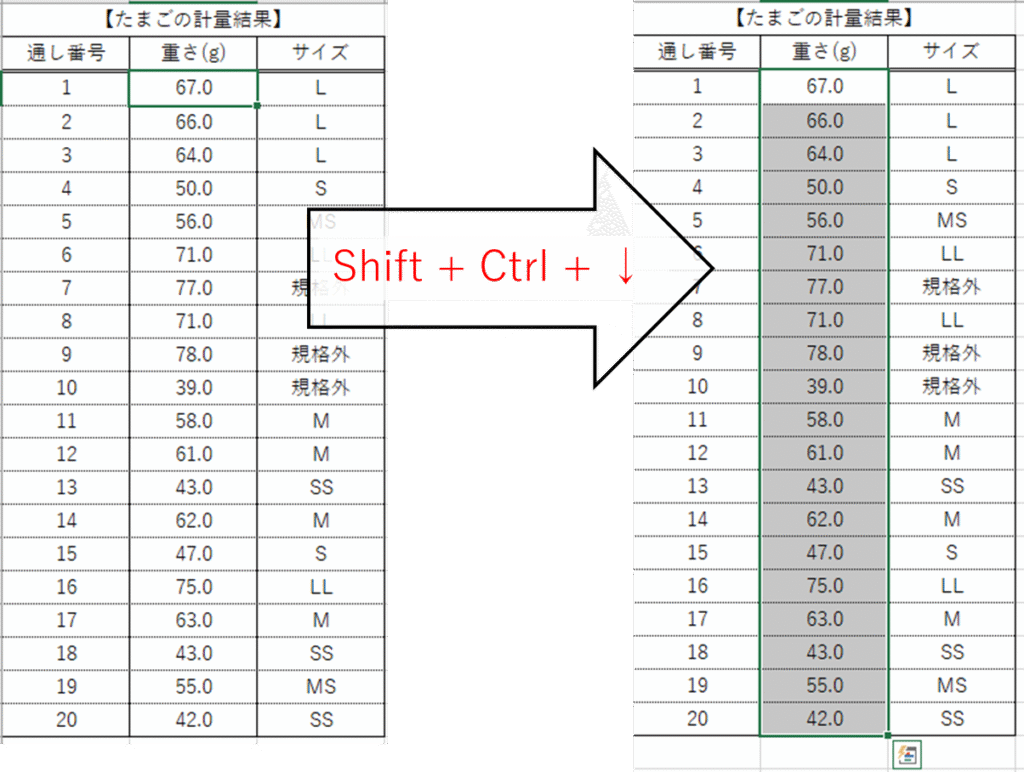

1.ヒストグラムにしたいデータをドラッグして選択します。

データの選択は『Shift + Ctrl + ↓』のショートカット使うと連続した一連のデータを一度に選択することができます。

『Shift + Ctrl + ↓』は連続したデータしか選択できません。データの欠損や空白セルがあるとそこで選択が止まってしまうため注意しましょう。

以下の記事も参考にしてみてください。

2.『挿入』タブの『グラフ』グループにある 、『統計グラフの挿入』のプルダウンメニューをクリックします。

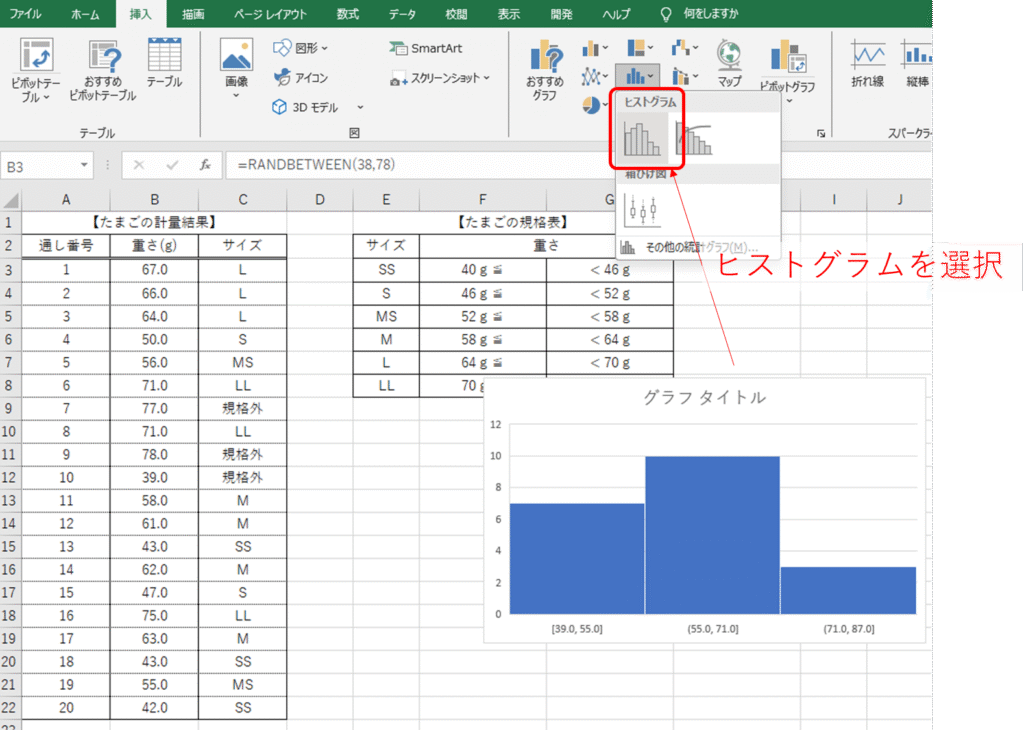

3.表示されたリストの中から『ヒストグラム』を選択します。

4.自動でヒストグラムが挿入されます。

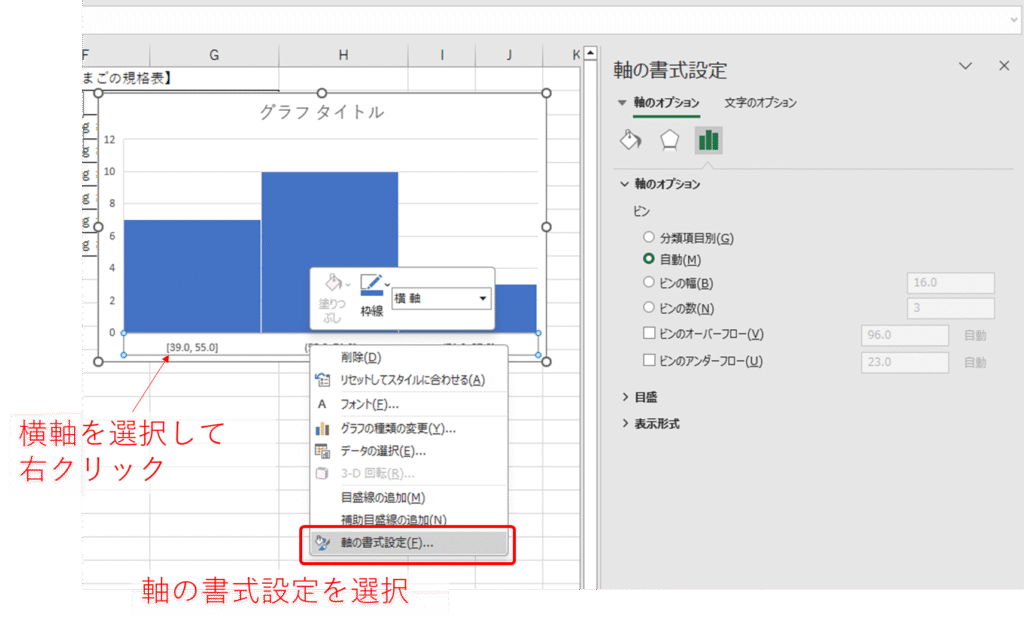

階級(ビン)の設定を調整

1.グラフの横軸を右クリック し、表示されたリストの中から『軸の書式設定』を選択します。

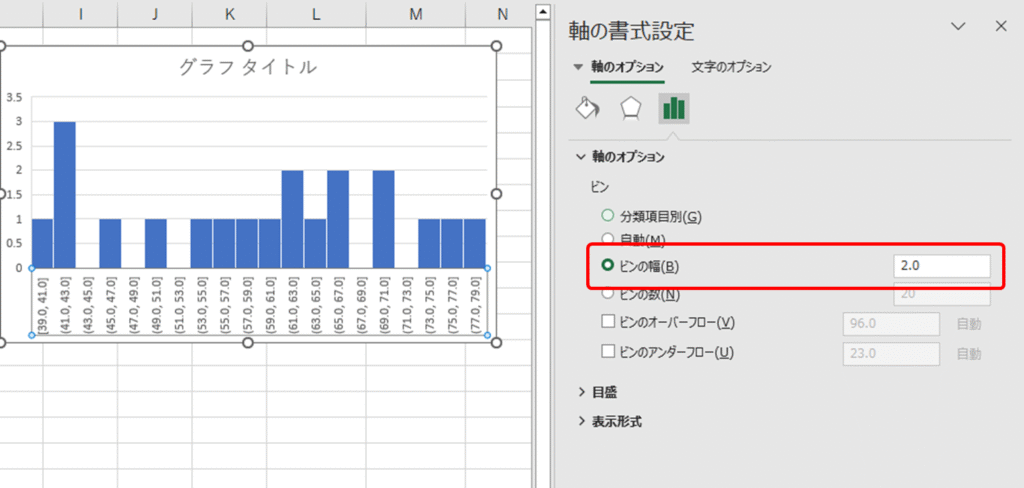

2.『ビンの幅』や『ビンの数』を変更して、見やすい区切りに調整できます。

通常、一番よく使うのは『ビンの幅』だと思います。

今回の例では卵の規格が6g刻みで階級分けされているため、それより大きい幅だと、分布の様子があまり分かりません。

そのため、6未満の整数である2をビンの幅として選択しています。

その他の例として、テスト点数を「10点ごと」にまとめたいため、「ビンの幅」を10に設定するなど、目的に応じて調整しましょう。

ヒストグラムで使われる「ビン(bin)」とは、データを区切るための区間(階級)のことです。

例えば、点数データを『0~10点』『11~20点』などに分ける場合、この1つ1つの区間が『ビン』になります。

今回はRANDBETWEEN()関数を使用してデータを自動生成したため(すべての数値で出現確率が等しいため)、個数が横並びのヒストグラムになりましたが、

一般的に自然界のデータをサンプルしてくると、多くの場合、正規分布に近い山なりの分布になります。

以下のグラフは=NORM.DIST()関数を活用して、より正規分布に近い分布となるように配慮したヒストグラムです。

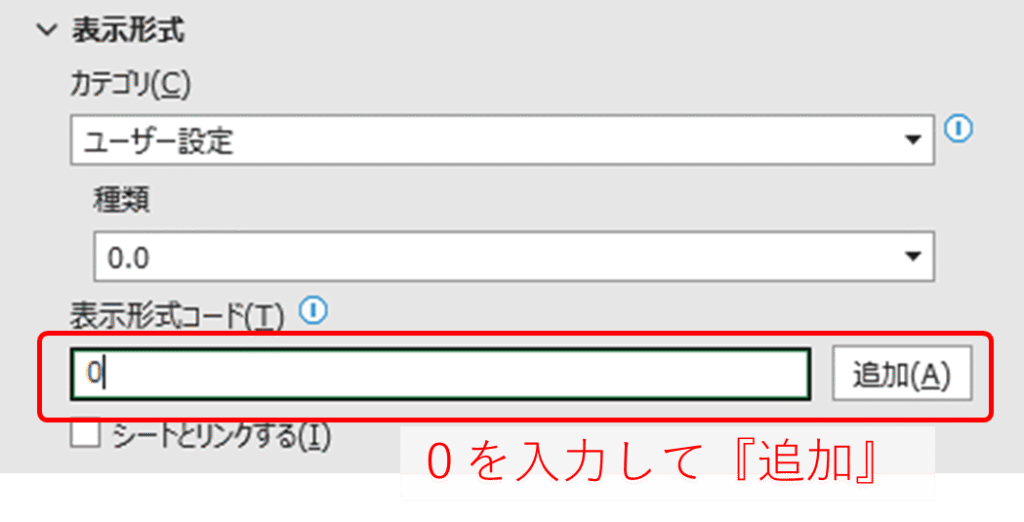

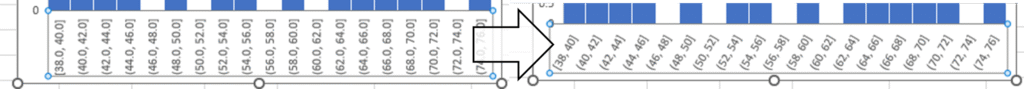

今回のように数値が整数なのに対し、自動で小数点第一位までの軸で作成された場合は、軸の表示形式を調整しましょう。

1.表示形式のカテゴリ欄を『ユーザー定義』にします。

2.表示形式コードの欄に、『0.0』と書かれているところを『0』に書き換えます。

2.『追加』をクリックします。

これで横軸の不要な小数点が消え、整数表示になると思います。

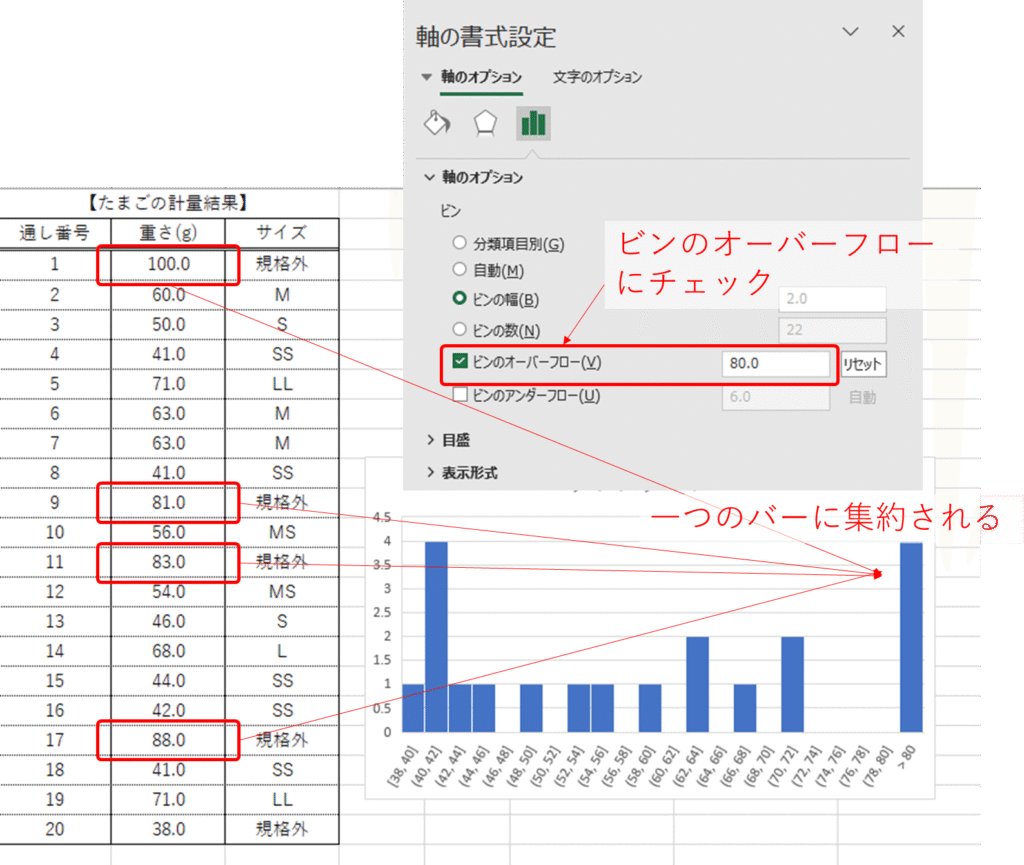

軸オプションの『ビンのオーバーフロー』または『ビンのアンダーフロー』を使うことで

『ある値より大きい』、または『ある値未満』の数値をまとめて表示することができます。

この機能は外れ値の処理や、規格外の処理に便利です。

例えば今回のたまごの例では重さ40g未満、または76以上が規格外なので

仮に『ビンのオーバーフロー』にチェックを入れ、『80』を入力すると、

80を超えた値はすべて、オーバーフローの値に集約されます。

グラフのデザインを整える

グラフタイトル

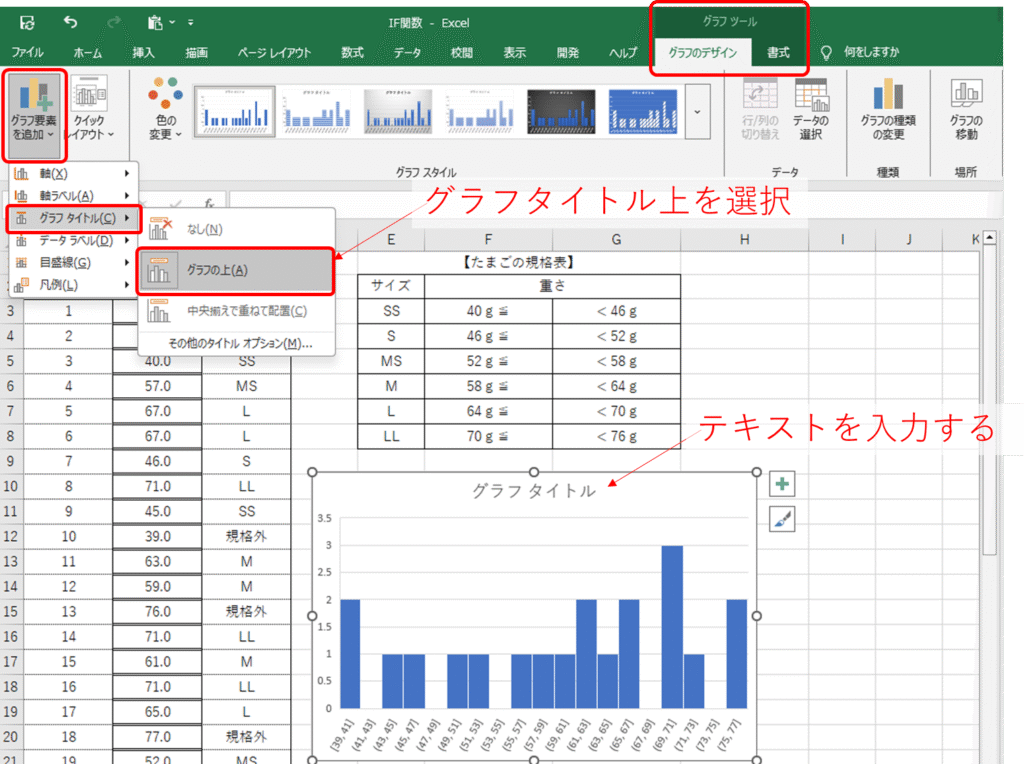

1.グラフを選択した状態で、『グラフツール|グラフのデザイン』タブにある『グラフ要素を追加』のプルダウンメニューをクリックします。

2.『グラフタイトル▶』から好みのスタイルのグラフタイトルを選択します。おすすめは『グラフタイトルの上』です。

3.”グラフタイトル”というテキストボックスがグラフに表示されるため、テキストを入力します。

軸ラベル

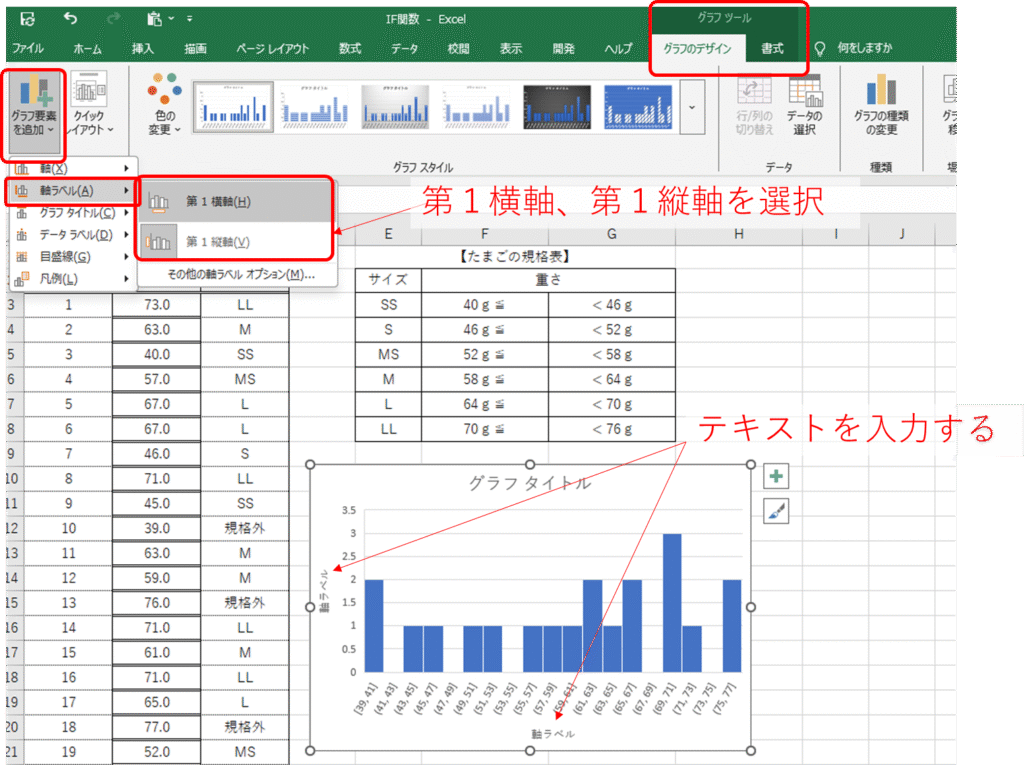

1.グラフを選択した状態で、『グラフツール|グラフのデザイン』タブにある『グラフ要素を追加』のプルダウンメニューをクリックします。

2.『軸ラベル▶』から好みのスタイルのグラフタイトルを選択します。

3.『第1横軸』と『第1縦軸』のそれぞれを選択します。

4.”軸ラベル”と表示されたテキストボックスが表示されるため、軸ラベルを入力します。

グラフの色を調整

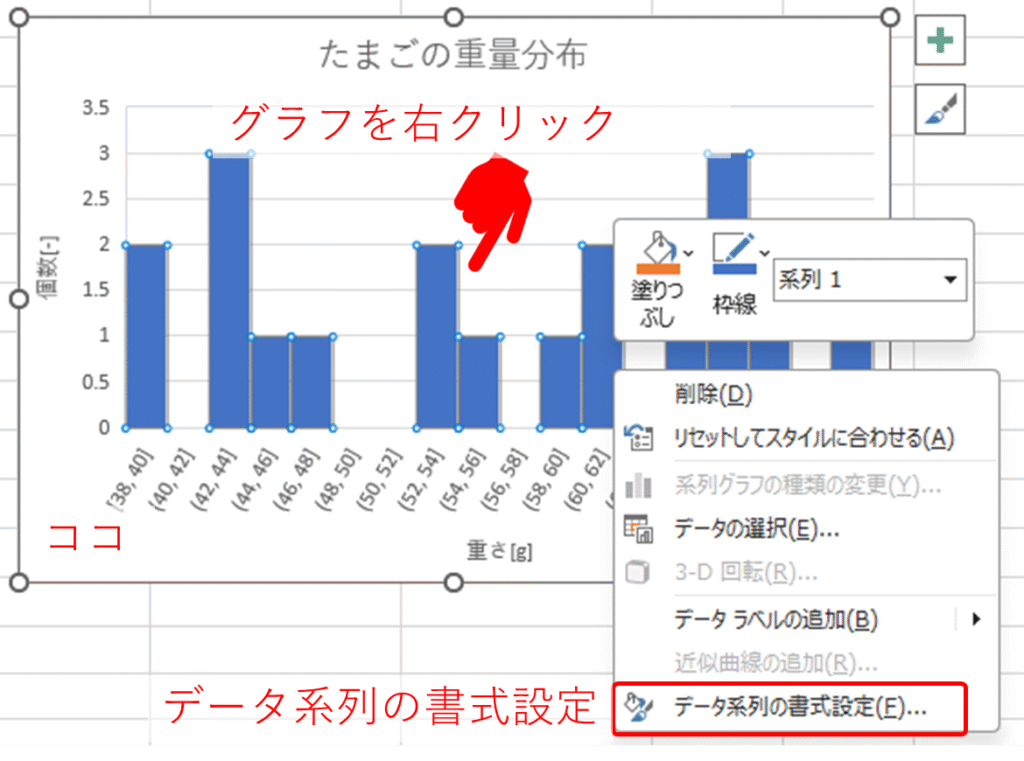

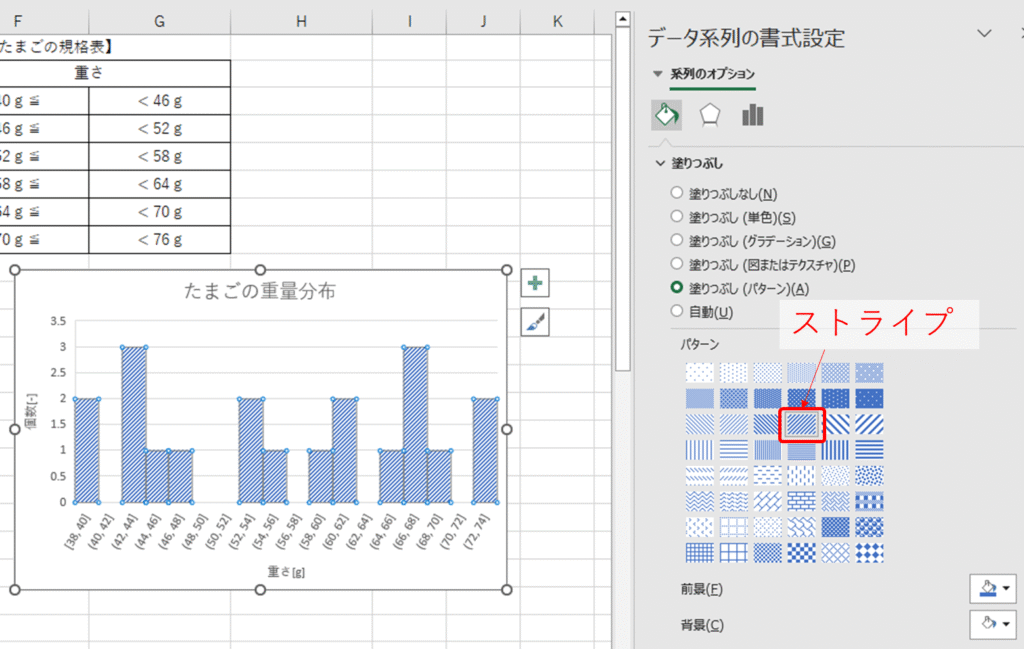

1.グラフエリア内のグラフ(棒)を選択した状態で、右クリックし、『データ系列の書式設定』を選択します。

2.『塗りつぶし(バケツアイコン)』タブを選択し、塗りつぶしの色やパターンを選択し、好みのスタイルに調整します。

ここではパターンのストライプを選択してみます。

塗りつぶしのスタイルは好みですが、学生時代に使っていたグラフツールにおけるヒストグラムがストライプだったため、好んで使っています。

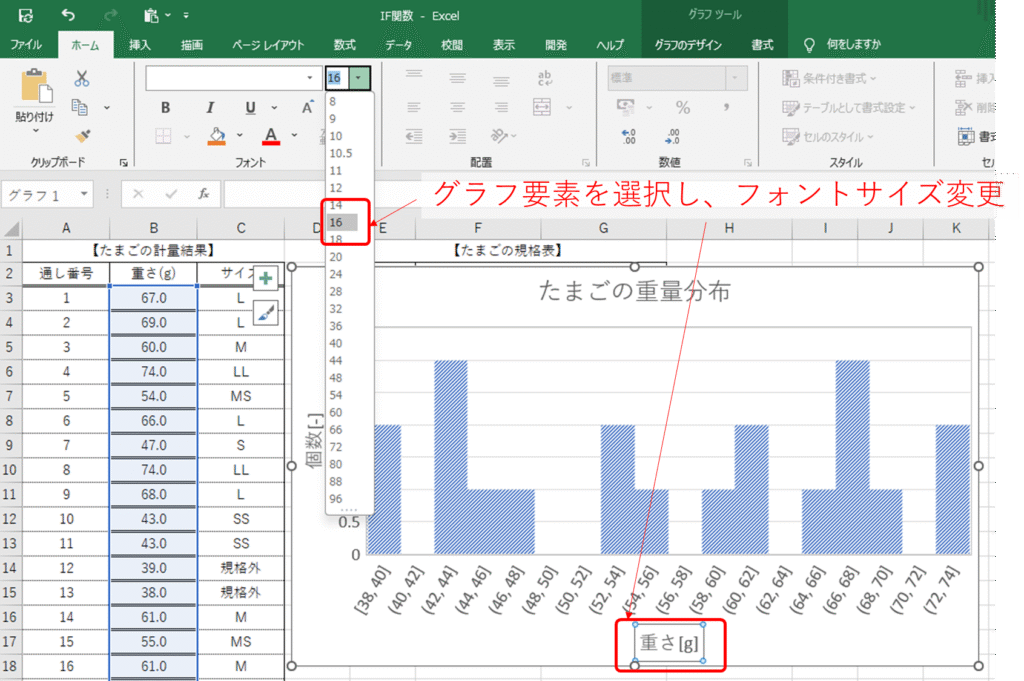

フォントサイズの調整

各軸や、軸ラベル、タイトルのフォントサイズを変更します。

パワーポイント等で使うことを考えると、できるだけ大きい方がよいです。

おすすめは以下のフォントサイズくらいが使いやすいかと思います。

・タイトル:18~20pt

・軸:14~16pt

・軸ラベル:16~18pt

手順としては

1.フォントサイズを調整したい、項目を選択した状態で『ホーム』タブのフォントサイズから調整できます。

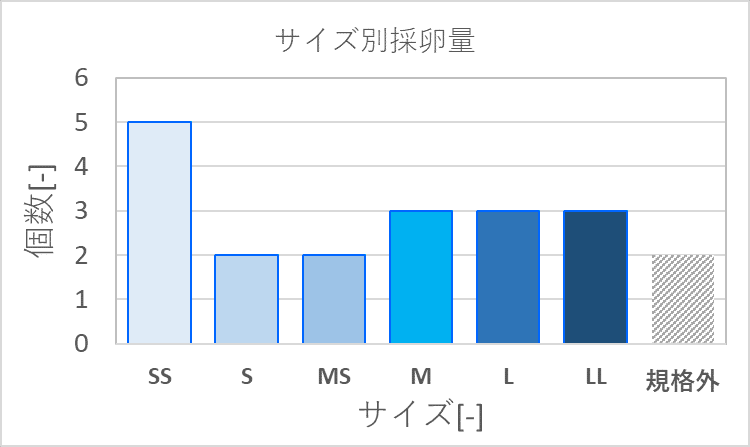

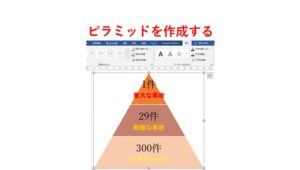

Excelで棒グラフを作成する方法

データを準備

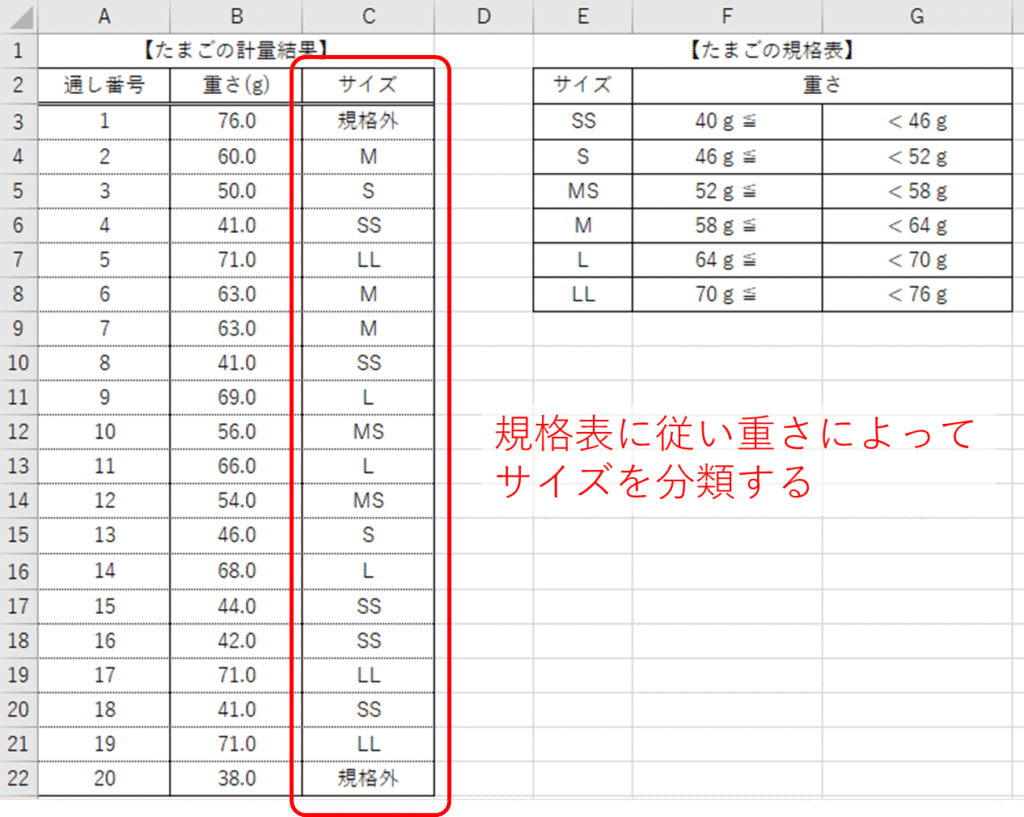

今回は例として「たまごのサイズ」の棒グラフを作成します。

データの分類(カテゴライズ)

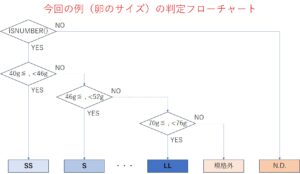

まずは『たまごの重さ』の数値データを規格表に従い、”SS~LL”、および”規格外”に分類します。

分類の方法は、『条件付き書式』を使う方法や『IF()関数』を使う方法、『VLOOKUP()関数』を使う方法など人それぞれです。

今回はIF()関数を使って分類しました。以下の記事も参考にしてみてください。

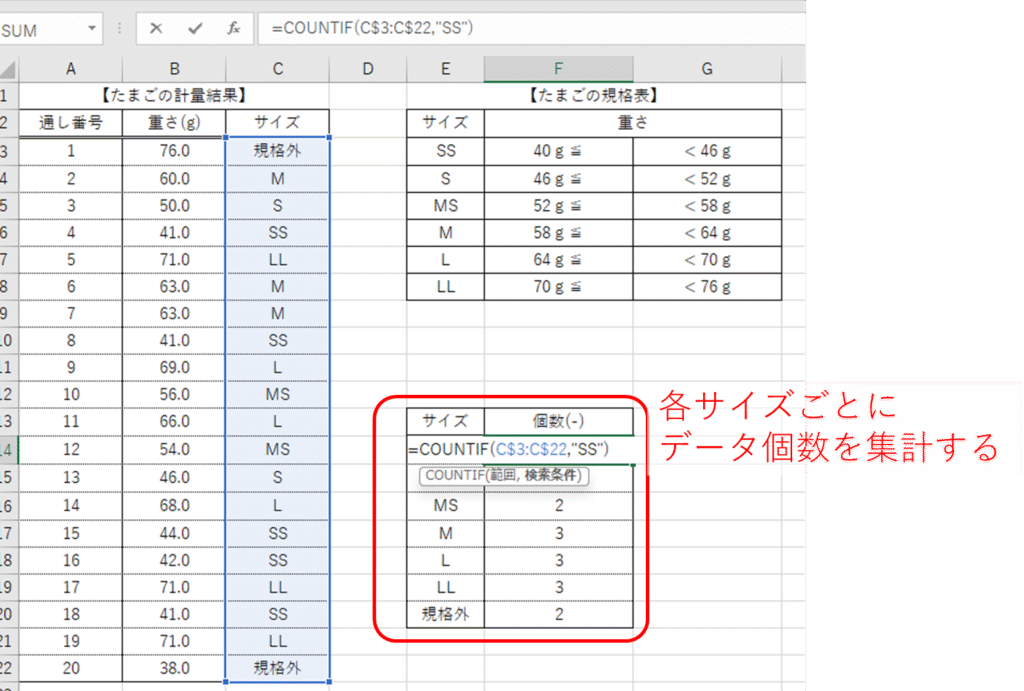

カテゴリごとの集計

棒グラフを作成しやすいように、サイズごとにデータ個数を集計します。

集計の方法も、『ピボットテーブル』を使う方法、COUNTIF()関数を使う方法、ソート機能を使う方法など、こちらも人それぞれです。

今回はCOUNTIF()関数を使って集計します。

ここではCOUNTIF()関数の基本をおさらいします。COUNTIF()関数は以下のように記載します。

=COUNTIF(範囲,検索条件)

そのため今回の例において、例えばSSサイズであれば以下のように記載します。

=COUNTIF(C$3:C$22,”SS”)

エクセル関数において『SS』はテキスト条件になるのでダブルクォーテーションで挟んで”SS”と記載します。

エクセルの数式で使う『$』マークは絶対参照という演算子です。

$マークを使うことで参照するセルを固定することができるので複数セルに数式をコピー&ペーストする場合などに非常に便利です。

行だけ固定したい場合は『A$1』のように数字の前に$を記載します。

列だけ固定したい場合は『$A1』のようにアルファベットの前に$を記載します。

行列どちらも固定、つまり、特定のセルに固定したい場合は『$A$1』のようにアルファベットと数字のそれぞれの前に$マークを記載します。

普段は行列の固定を使用することが多いと思いますが、「片方だけの固定もできるんだ」と知っておくと役立つ場面もあるので効率よく使っていきましょう。

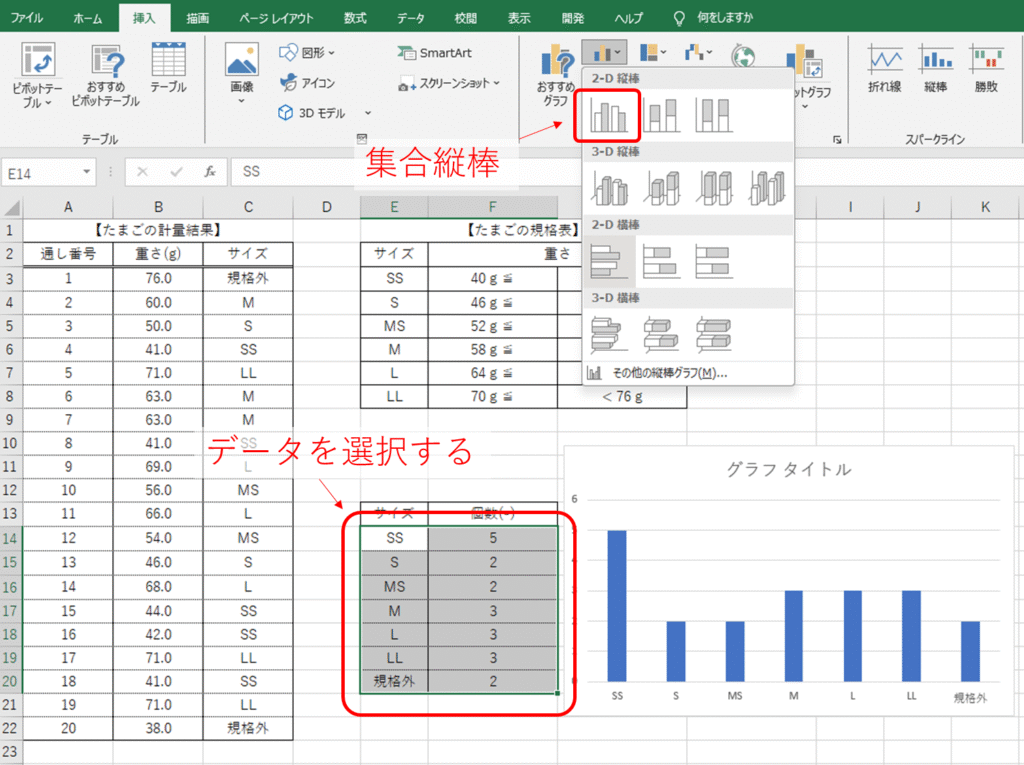

棒グラフを挿入

1.棒グラフにしたいデータをドラッグして選択します。

データの選択は『Shift + Ctrl + ↓』のショートカット使うと連続した一連のデータを一度に選択することができます。

2.『挿入』タブの『グラフ』グループにある 、『縦棒/横棒グラフの挿入』のプルダウンメニューをクリックします。

3.表示されたリストの中から、好みのスタイルの棒グラフを選択します。

ここではベーシックなグラフとして『集合縦棒』を選択します。

4.自動で棒グラフが挿入されます。

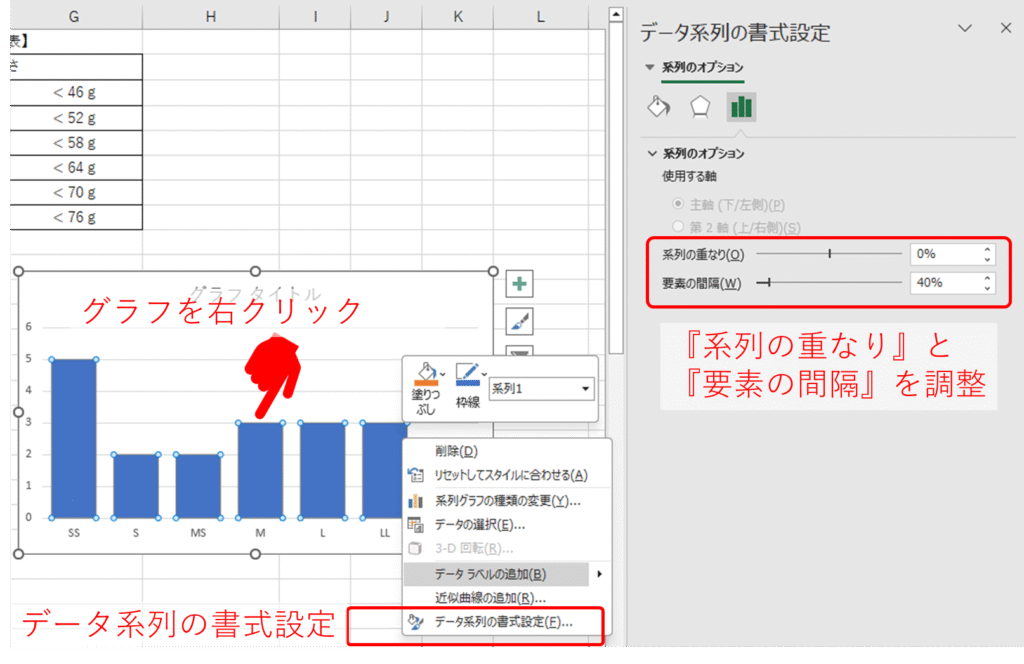

要素の間隔を調整

1.グラフの棒を右クリック し、表示されたリストの中から『データ系列の書式設定』を選択します。

2.『系列オプション』のタブから『系列の重なり』と『要素の間隔』を調整し、グラフの棒同士の間隔を好みのスタイルにします。

グラフのデザインを整える

グラフタイトルや、グラフの軸ラベル、フォントサイズやグラフの色などグラフのデザインを整えます。

調整の仕方はヒストグラムで説明した内容とほぼ同じですので、こちらからジャンプして確認してください。

棒グラフの色を変える際に、要素ごと(棒ごと)に色を変えたい時があると思います。

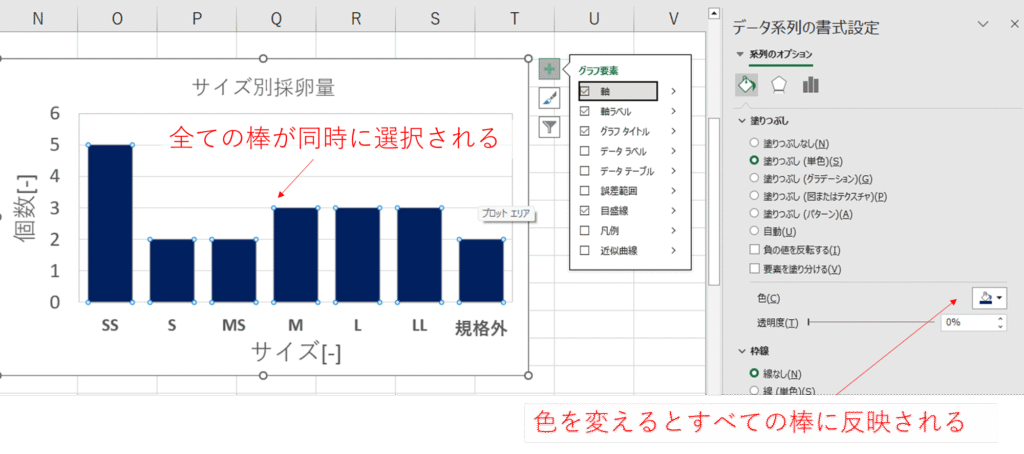

一度グラフの棒を選択すると、それぞれの棒が4つの小さな〇で囲まれ、全ての棒が選択されます。

その状態で色を変更すると、すべての棒に同時に反映されます。

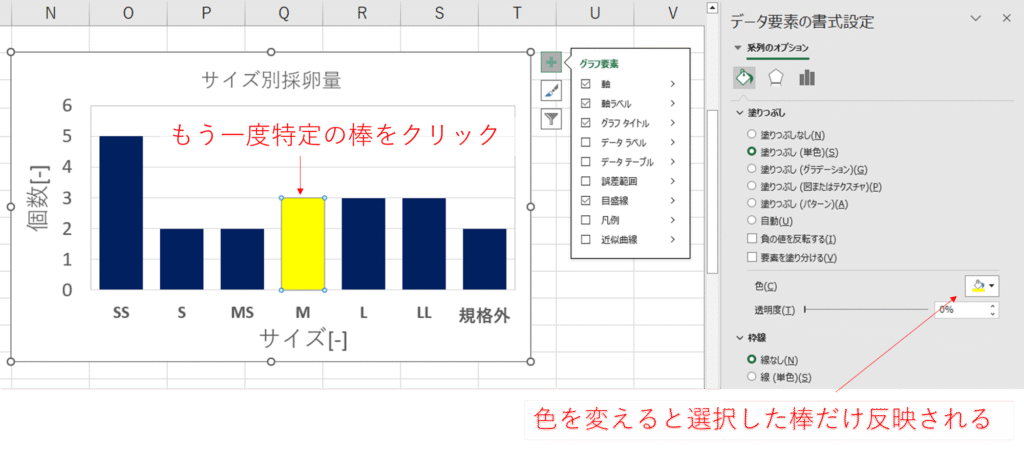

すべての棒が選択された状態で、さらに特定の棒だけクリックすると、クリックした棒だけ選択できるようになります。

その状態で色を変更すると、選択した棒だけ反映されます。

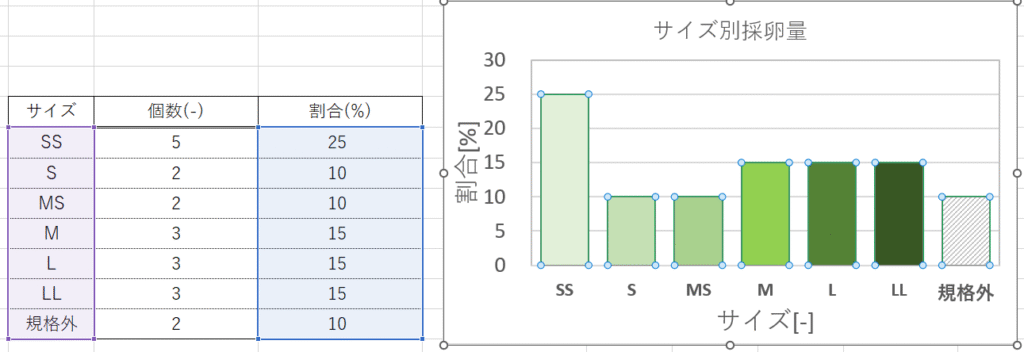

ヒストグラムではデータの個数を縦軸として扱うため、データを加工することなくそのまま取り扱うのが一般的ですが

棒グラフでは円グラフのように、縦軸を全体に対しての割合(%)に規格化して表示することもできます。

さいごに

ヒストグラムと棒グラフは見た目こそ似ていますが、それぞれに得意分野があり、目的に応じて使い分けることでデータの伝わり方が大きく変わります。

今回ご紹介したように、Excelではどちらのグラフも比較的簡単に作成でき、細かなカスタマイズも可能です。

グラフの「見た目」を整えることも、読み手にとって分かりやすく、説得力のある資料を作るうえでとても大切なポイントです。

データ分析やレポート作成の場面で、「何を伝えたいのか?」を意識しながら、ヒストグラムと棒グラフを上手に使い分けてみてください。

今後の資料作成やプレゼンの参考になれば嬉しいです。

皆さんのお仕事に少しでも役立てれば幸いです。ではまたノシ

コメント